Agus Aris Munandar

Departemen Arkeologi FIB UI

Departemen Arkeologi FIB UI

I

Kebudayaan Austronesia didukung oleh orang-orang dinamakan saja orang Austronesia, tentunya mereka awalnya menetap di suatu wilayah tertentu sebelum melakukan diaspora ke berbagai wilayah lainnya dalam rentang area yang sangat luas. Para ahli dewasa ini menyatakan bahwa migrasi orang-orang Austronesia kemungkinan terjadi dalam kurun waktu 6000 SM hingga awal tarikh Masehi. Mengenai tempat menetap orang-orang Austronesia pada awalnya, masih menjadi diskusi hangat dari para ahli.

Pendapat yang sampai sekarang masih mendapat sokongan kuat adalah bahwa mereka awalnya menetap di wilayah Cina selatan. Akibat mendapat desakan dari pergerakan bangsa-bangsa di Asia Tengah, orang-orang pengembang kebudayaan Austronesia bermigrasi dan akhirnya menetap di wilayah Yunnan, salah satu daerah di Cina Selatan. Kemudian berangsur-angsur mereka menyebar memenuhi seluruh daratan Asia Tenggara hingga mencapai pantai. Selama kehidupannya di wilayah Asia Tenggara daratan sambil mengembangkan kebudayaannya yang diperoleh dalam pengalaman kehidupan mereka.

Pada sekitar tahun 3000-2500 BC, orang-orang Austronesia mulai berlayar dari pedalaman Cina selatan daerah Yunnan menyeberangi lautan menuju Taiwan dan kepulauan Filipina. Diaspora Austronesia berlangsung terus hingga tahun 2500 SM mereka mulai memasuki Sulawesi, Kalimantan dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Dalam sekitar tahun 2000 SM kemungkinan mereka telah mencapai Maluku dan Papua. Dalam masa yang sama itu pula orang-orang Austronesia dari daratan Asia Tenggara berangsur-angsur memasuki Semenanjung Malaysia dan pulau-pulau bagian barat Indonesia. Migrasi ke arah pulau-pulau di Pasifik berlanjut terus hingga sekitar tahun 500 SM hingga awal dihitungnya tarikh Masehi.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh H.Kern seorang ahli linguistik dan didukung oleh W.Schmidt (antropolog), P.V.van Stein Callenfels, Robert von Heine Geldern, H.O.Beyer dan R.Duff (arkeolog). Memang hingga sekarang ini pendapat yang menyatakan bahwa tanah asal orang Austronesia adalah daratan Asia Tenggara dan Cina selatan (Yunnan) masih banyak pendukungnya, walaupun akhir-akhir ini juga mengemuka pendapat baru yang dicetuskan oleh para pakar lainnya.

Pendapat lain pernah digagas oleh I.Dyen (1965) seorang ahli linguistik, berdasarkan metode lexico-statistik ia kemudian menyimpulkan bahwa orang penutur bahasa Austronesia berasal dari Melanesia dan pulau-pulau di sekitarnya. Dalam masa prasejarah mereka menyebar ke barat ke arah kepulauan Indonesia dan daratan Asia Tenggara, dan juga ke Pasifik selatan (Keraf 1991: 9—10).

Pendapat yang kini populer adalah tentang “Out of Taiwan” yang menyatakan tempat asal orang-orang Austronesia adalah Taiwan. Pendapat ini semula dikemukakan oleh Robert Blust berdasarkan kajian terhadap bahasa-bahasa dalam rumpun Austronesia. Ia juga mengadakan kajian terhadap proto-bahasa Austronesia yang berkaitan dengan flora, fauna, dan gejala alam lainnya. Maka kesimpulannya adalah bahwa tempat asal penutur bahasa Austronesia adalah Taiwan (Blust, 1984-85, 1995). Pendapat Blust tersebut kemudian mendapat dukungan dari penelitian arkeologi Peter Bellwood, walaupun terdapat sedikit perbedaan dalam hal kronologi munculnya bahasa Austronesia, namun keduanya mempunyai pendapat yang sama tentang tahapan migrasi Austronesia, sebagai berikut:

- Migrasi petani prasejarah dari Cina ke Taiwan (5000—4000 SM), mereka belum berbahasa Austronesia. Setelah lama menetap barulah mengembangkan bahasa Austronesia.

- Migrasi dari Taiwan ke Filipina (sekitar 4000—3000 SM), mereka mengembangkan bahasa yang disebut Proto-Malayo-Polinesia.

- Migrasi dari Filipina ke arah selatan dan tenggara (3500 SM—sebelum 2000 SM), menuju ke Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku utara.

- Migrasi dari Maluku ke arah selatan dan timur (3000 SM atau 2000 SM), mencapai Nusa Tenggara dan pantai Utara Papua Barat. Dalam pada itu orang Austronesia yang telah menghuni Kalimantan sebagian bermigrasi ke arah Jawa dan Sumatera.

- Migrasi dari Papua ke barat (2500 SM) dan Timur (2000 SM atau 1500 SM) menuju Oseania. Austronesia dari Jawa dan Sumatera kemudian ada yang bermigrasi ke Semenanjung Malaysia dan Vietnam pada sekitar 500 SM, pada periode yang hampir sama sebagian orang Austronesia dari Kalimantan ada pula yang berlayar hingga sejauh Madagaskar (Tanudirdjo & Bagyo Prasetyo 2004: 82—84).

Satu teori migrasi Austronesia lainnya yang juga mendapat perhatian dari para sarjana adalah yang menyatakan bahwa orang Austronesia tersebut berasal dari kepulauan Asia Tenggara, lalu menyebar ke berbagai arah. Adalah John Crawfurd yang pertama kali mempunyai gagasan seperti itu, dalam tulisannya yang berjudul On the Malayan and Polynesian Languages and Races (1884), walaupun tanpa bukti yang cukup namun ia telah berkeyakinan bahwa orang Indonesia tidak berasal dari mana-mana, tetapi merupakan induk yang menyebar ke mana-mana. Maka pendapat ini kemudian memperoleh dukungan dari Gorys Keraf (1991) yang menyatakan berdasarkan teori migrasi bahasa, keadaan geologi zaman purba, dan penyebaran homo sapiens-sapiens yang sudah menghuni kepulauan Indonesia dan Filipina, ketika masih bersatu dengan daratan Asia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Gorys Keraf menyatakan:

“Ketika es-es dalam zaman Pleistosen mulai mencair sehingga air laut perlahan-lahan menggenangi lembah-lembah dan dataran, kelompok-kelompok homo sapiens-sapiens yang tersebar luas itu perlahan-lahan mundur ke tempat-tempat yang lebih tinggi, yang lambat laun membentuk pulau-pulau sekarang ini.

Terdapat kelompok-kelompok bahasa-bahasa Austronesia di daratan Asia karena proses yang sama. Ketika daerah lembah dan dataran rendah yang sekarang menjadi Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Selat Karimata, maka penutur bahasa-bahasa yang berkerabat itu mundur perlahan-lahan ke tempat yang belum digenangi yang sekarang menjadi daerah Asia Tenggara dan Timur. Bahwa kemudian terjadi migrasi lokal tau interinsuler sesudah terbentuknya pulau-pulau dengan menggunakan alat-alat transportasi sederhana seperti rakit atau dalam bentuk yang lebih maju berupa perahu-perahu kecil yang disebut wangkang, benaw, berok dan sebagainya, hal itu tidak dapat disangkal.

Karena itu, dengan mempertimbangkan keadaan geografi dunia, khususnya Asia dan kepulauan di sekitarnya, pada zaman Pleistosen dan awal periode Holosen, serta perkembangan-perkembangan primat khususnya dari hominoidae ke hominidae, dari Australopithecus hingga homo sapiens sapiens, dan mempertimbangkan lagi dalil-dalil migrasi bahasa, maka negeri asal bangsa dan bahasa-bahasa Austronesia haruslah di wilayah Indonesia dan Filipina, termasuk laut dan selat di antaranya” (Keraf 1991: 18—19).

Pendapat Gorys Keraf tersebut memang belum banyak diperhatikan oleh para ahli, akan tetapi apa yang dikemukakannya dapat diterima secara ilmiah dan empirik. Sebab selama ini para pakar selalu fokus pada data bahasa, kebudayaan material (artefak), dan ciri ras manusianya saja, apabila mereka memperbincangkan diaspora Austronesia. Padahal orang Austronesia itu sudah tentu hidup di ruang geografi dan lingkungan alam yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian apabila lingkungan alam tempat mereka hidup juga berubah, maka akan terjadi perpindahan (migrasi) mencari lokasi di ruang geografi yang lebih aman. Teori Gorys Keraf sejatinya hendak menyatakan bahwa diaspora Austronesia itu telah terjadi jauh dalam zaman prasejarah di akhir zaman es, sekitar 11.000 tahun SM, ketika paparan Sunda di bagian barat Indonesia yang menyatu dengan daratan Asia Tenggara tenggelam karena air laut naik akibat mencairnya es. Itulah awal tercerai-berainya masyarakat Austronesia dalam berbagai pulau dan lokasi di kawasan Asia Tenggara. Di masa kemudian setelah paparan Sunda tenggelam, bisa saja terjadi migrasi orang-orang Austronesia yang dilakukan antarpulau dan antardaerah, itulah yang mulai dilakukan pada sekitar 5000 SM hingga 500 M.

II

Bermacam artefak perunggu yang mempunyai ciri Kebudayaan Dong-son, contohnya nekara dalam berbagai ukuran, moko (tifa perunggu), candrasa (kampak upacara), pedang pendek, pisau pemotong, bejana, boneka, dan kampak sepatu. Ciri utama dari artefak perunggu Dong-son adalah kaya dengan ornamen, bahkan pada beberapa artefak hampir seluruh bagiannya penuh ditutupi ornamen. Hal itu menunjukkan bahwa para pembuatnya, orang-orang Dong-son (senimannya) memiliki selera estetika yang tinggi (Wagner 1995: 25—26). Kemahiran seni tuang perunggu dan penambahan bentuk ornamen tersebut kemudian ditularkan kepada seluruh seniman sezaman di wilayah Asia Tenggara, oleh karenanya artefak perunggu Dong-son dapat dianggap sebagai salah satu peradaban pengikat bangsa-bangsa Asia Tenggara.

Telaah ini selanjutnya adalah membincangkan nekara perunggu yang tersebar meluas di berbagai wilayah Asia Tenggara daratan dan juga kepulauan Nusantara. Selain sebagai salah satu bukti adanya kebudayaan Austronesia yang mengikat bangsa-bangsa Asia Tenggara masa silam, nekara perunggu juga agaknya mempunyai banyak fungsi lainnya lagi. Fungsi-fungsi itulah yang dicoba untuk diselisik lebih lanjut dalam telaah singkat ini.

Dalam masa Kolonial Belanda telah terdapat adanya laporan tentang temuan nekara perunggu yang disusun oleh G.E.Rumphius sekitar tahun 1704 tentang temuan nekara di Bali. E.C.Barchewitz juga pernah melaporkan tentang nekara di Pulau Luang (Nusa Tenggara Timur dalam tahun 1930. Hal yang menarik adalah perihal temuan nekara yang terdapat di dekat percandian Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. J.van Kinsbergen dalam tahun 1865 melakukan penggalian di situs Dieng, dan menemukan fragmen bidang pukul nekara (Soejono 1984: 244). Adanya temuan nekara dekat dengan situs percandian sungguh menarik perhatian dari perspektif perkembangan kebudayaan, sebab nekara agaknya masih dikenal atau bahkan masih digunakan tatkala agama Hindu-saiwa telah berkembang di Jawa dalam sekitar abad ke-9 M.

Ragam hias dengan Gaya Dong-son akan mudah ditemukan contohnya pada artefak perunggu yang berupa nekara, moko, candrasa, bejana perunggu, kampak perunggu ataupun juga hiasan yang terdapat dalam monumen-monumen megalitik. Hiasan Gaya Dong-son dibuat secara nyata dan agaknya dihadirkan dengan sadar sebagai penghias dari benda-benda yang dimaksudkan. Oleh karena itu hiasan Gaya Dong-son dapat diamati dengan mudah. Contoh yang baik adalah hiasan yang terdapat pada nekara besar dari Pejeng, Bali (The moon of Pejeng), pada bagian tubuh nekara besar tersebut terdapat deretan wajah digambarkan seperti topeng, wajah berbentuk oval, mata melotot, hidung, mulut dinyatakan secara tegas, begitupun daun telinga panjang terdapat di tepian kanan-kiri wajah-wajah itu. Pada bagian atas dan bawah deretan wajah, jadi mengapit motif hias wajah terdapat deretan garis vertikal yang dibuat secara rapat mengelilingi seluruh tubuh nekara. Pada bagian tengah bidang pukulnya terdapat bentuk lingkaran yang darinya ke luar garis-garis tebal lalu menipis diujungnya, mungkin simbol dari matahari yang sedang bersinar.

Nekara dari Pulau Sangeang, Sumbawa, oleh penduduk setempat dinamakan dengan Makalamau (Bernet Kempers 1959: Plate 17—19). Hampir seluruh tubuhnya dihias dengan berbagai ornamen. Di bagian tubuh nekara dihias dengan figur hewan, yaitu kuda, ikan, dan bermacam burung, burung yang sangat banyak digambarkan adalah merak.Pada bagian kaki nekara terdapat deretan gajah yang diikuti oleh burung merak. Nekara itupun sangat kaya dengan berbagai hiasan geometris lainnya, ada garis-garis yang saling berpotongan, spiral, bentuk-bentuk elips, belah ketupat (wajik), motif perahu panjang yang digabungkan dengan bentuk kepala burung enggang. Di bagian tepi bidang pukulnya (tympanum) digambarkan figur-figur katak dalam wujud 3 dimensi, jadi bukan dalam bentuk relief. Tubuh katak itu pun semuanya dipenuhi dengan berbagai bentuk ragam hias geometris.

Sangat mungkin figur katak pada tepian tympanum nekara berhubungan dengan fungsinya dalam upacara memanggil hujan, sebab katak selalu berbunyi apabila hujan turun. Bentuk-bentuk ragam hias yang ada pada nekara dari Sangeang tersebut merupakan gabungan antara bentuk naturalistik dan bentuk yang telah distilasi (Bernet Kempers 1959: 30—31). Moko (berbentuk seperti tifa namun terbuat dari perunggu) yang ditemukan di Pulau Alor dipenuhi juga dengan berbagai ragam hias, moko itu berukuran tinggi 62 cm dengan diameter tympanum 36 cm, sekarang disimpan di Museum Nasional, Jakarta. Hingga dewasa ini di kepulauan tersebut masih banyak moko yang terus dipergunakan dalam upacara yang mempunyai tujuan kesakralan juga sebagai mas kawin. Hiasan pada moko dari Pulau Alor hampir serupa dengan nekara “The moon of Pejeng”, yaitu gambaran wajah-wajah topeng dan garis-garis vertikal dan juga miring sejajar. Hanya saja hiasan pada nekara Pejeng digarap jauh lebih rinci daripada moko Pulau Alor.

Bentuk tympanum yang dihias cukup rinci dan menarik terdapat pada nekara dari Tanurejo, Parakan, Temanggung. Tympanum itu digambarkan mempunyai lingkaran ganda tiga di tengah bidang pukul, pada lingkaran terdalam (lingkaran pertama) terdapat bentuk bintang yang mengesankan seperti matahari yang sedang bersinar. Lingkaran ke-2 dan 3 diisi dengan garis-garis lurus. Pada bagian bidang pukulnya terdapat ornamen yang menarik namun sukar untuk dideskripsikan dengan tepat, digambarkan terdapat berkas tali-temali yang lembut namun berukuran besar saling berhubungan dan bertemu pada lingkaran-lingkaran kecil yang seakan-akan menggabungkan tali-temali itu. Bagian telah tali-temali diisi dengan garis-garis teratur seperti gambaran duri ikan yang rapat (Bernet Kempers 1959: Plate 16). Bentuk hiasan berkas tali-temali yang asimetris tersebut dapat dijadikan contoh dari Gaya Chou tua dalam ragam hias. Gabungan gaya ragam hias Gaya Dong-son dan Chou tua juga terdapat pada kampak upacara dari Jawa Timur dan Pulau Roti yang dinamakan candrasa, kampak-kampak itu terbuat dari bahan perunggu. Bentuk candrasa dari Jawa lebih tebal dan melebar, sedangkan candrasa dari Pulau Roti berbentuk ramping pada tangkai dan melebar pipih pada bagian tajamannya (Bernet Kempers 1959: Plate 7 & 11). Candrasa tersebut dihias dengan bentuk-bentuk geometris dan burung, candrasa Jawa Timur justru badannya yang menyerupai burung sedang bertengger di dahan.

Mengenai bentuk-bentuk nekara sebenarnya telah dikaji oleh F.Heger, ia kemudian berhasil menggolongan nekara ke dalam 4 tipe Heger sebagai berikut:

- Tipe Heger I: bidang pukul sesuai lebar badan, berbahu, ada lekukan pinggang dan kaki melebar. Tipe ini yang paling banyak ditemukan di Indonesia.

- Tipe Heger II: bidang pukul melebihi lebar badan, bahu tidak ada lurus tanpa pinggang ke bawah.

- Tipe Heger III: bidang pukul melebihi lebar badan, tanpa bahu, bagian pinggang agak melengkung ke dalam tubuh.

- Tipe Heger IV: bidang pukul menutup lebar badan, ada tonjolan bahu, pinggang sedikit melengkung dan bagian kaki melebar melebihi lingkaran bidang pukul.

Nekara-nekara dari berbagai tipe tersebut tidaklah polos tanpa hiasan, melainkan tubuh dan bidang pukulnya dipenuhi dengan berbagai bentuk hiasan. Mutu pembuatan hiasan sangat tinggi dan digarap dengan hati-hati sehingga terlihat tidak dijumpai adanya kesalahan dalam bentuk-bentuknya. Kajian tentang hiasa pada nekara itulah yang dibincangkan dalam bagian berikut dari telaah ini.

III

Hiasan tersebut adalah simbol yang harus dimaknai, diartikan oleh orang-orang yang memang berasosiasi dengan benda-benda/monumen berhias. Sebagai contoh adalah kehadiran kepala raksasa (Kala) yang menyeramkan di ambang-ambang pintu masuk candi Hindu-Buddha di Jawa, bukanlah semata-mata hiasan yang memperindah bingkai atas pintu, hiasan kepala Kala itu merupakan simbol untuk mengusir kekuatan jahat yang akan mengganggu kesucian candi. Kepala Kala juga dapat dibentuk atau dipahatkan di mana saja, termasuk di balik arca atau di atas lubang pintu masuk pada gapura-gapura di Bali (Bernet Kempers 1959: 73). Contoh lainnya adalah hiasan yang merupakan motif binatang melata (kadal, biawak, dan buaya) yang kerapkali dijumpai di rumah-rumah tradisional Nusantara, sejatinya melambangkan nenek moyang yang melindungi rumah-rumah tersebut. Hiasan biawak dan kadal juga dikenal di berbagai etnik yang menempati pulau-pulau di wilayah Lautan Teduh, binatang-binatang itu adalah simbol dari kekuatan dewa siang atau dewa malam melindungi mereka (Hoop 1949: 222).

Dalam hal wujud hiasan pada nekara termasuk moko, kiranya dapat dikelompokkan menjadi: (1) motif manusia, (2) motif hewan, (3) bentuk-bentuk geometris, (4) motif lainnya. Dalam penggambarannya berbagai motif hias tersebut dipresentasikan dengan berbagai bentuknya, misalnya:

- Motif hias manusia terdiri dari: bermacam aktivitas manusia dan bagian tubuh manusia terutama wajah (seperti topeng).

- Motif hewan menggambarkan: kijang, domba, gajah, katak, burung bangau, merak, burung hantu, kuda, ikan dan binatang lain yang belum dapat diidentifikasikan bentuknya secara jelas, mungkin sekali binatang yang dikenal dalam kisah-kisah mitos.

- Bentuk-bentuk geometris: segitiga, lingkaran, garis-garis, segi empat, dan belah ketupat

- Motif lainnya: perahu, tumbuhan, sulur-sulur tanaman, dan ikalan.

Demikianlah bermacam motif hias yang terdapat pada nekara dan moko yang ditemukan di beberapa daerah di wilayah Asia Tenggara daratan dan juga kepulauan. Motif-motif hias tersebut dapat ditafsirkan tersebar meluas dan dikenal di banyak daerah tempat ditemukannya berbagai tipe nekara dan moko. Artinya ragam hias pada nekara dapat dinyatakan sebagai ragam hias Austronesia yang terabadikan pada nekara dan moko. Sudah barang tentu terdapat makna yang tersembunyi di balik bentuk-bentuk hiasan tersebut, hal itu yang dibicarakan lebih lanjut dalam kajian ini.

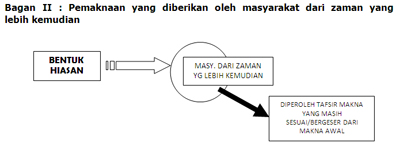

Pemberian makna terhadap berbagai bentuk hiasan dapat dilihat secara sederhana dalam bagan-bagan berikut:

Bagan I menjelaskan bahwa makna hiasan-hiasan pada nekara dan moko yang dibuat pada masa prasejarah kemudian ditafsirkan oleh masyarakat prasejarah juga, artinya masyarakat sezaman atau masyarakat pengguna artefak-artefak tersebut pada awalnya. Tentu saja makna hiasan sebagai simbol yang ditafsirkan sesuai dengan yang diharapkan sesuai dengan konversi bersama masyarakat sezaman. Makna awal tersebut kemudian dapat berlanjut karena dipertahankan artinya oleh masyarakat dari generasi-generasi awal, artinya belum ada pergeseran makna.

Ketika pengaruh Hindu-Buddha datang ke Nusantara (zaman Klasik), banyak diperkenalkan bentuk hiasan baru yang berlandaskan kepada konsep Hindu dan Buddha. Bentuk-bentuk hiasan lama masih bertahan, karena terbukti banyak motif hias dari nekara dan moko yang juga dijumpai di bangunan-bangunan candi sebagai penghias. Hal yang belum diketahui adalah telah ada pergeseran makna atau tidak ada, jadi makna yang diberikan oleh masyarakat Nusantara prakebudayaan India terhadap salah satu bentuk hiasan masih tetap sama ketika hiasan itu diterakan di dinding suatu candi. Gambaran seperti itulah diterangkan dalam Bagan II berikut:

Telah diterangkan di bagian terdahulu bahwa di situs percandian Dieng, Jawa Tengah dijumpai adanya fragmen nekara, artinya ketika percandian itu berfungsi dalam zaman Hindu-Buddha, nekara masih ada bahkan berperanan dalam ritual, sebab pecahannya ditemukan di area situs candi. Selain di Dieng fragmen dan nekara utuh juga ditemukan di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Di Desa Tanurejo pernah dijumpai fragmen nekara tipe Heger I dan juga pada tahun 1994 ditemukan kembali 3 nekara tipe Heger I di Desa Traji, Ngadirejo, Temanggung. Bersamaan dengan nekara-nekara tersebut juga ditemukan tempayan-tempayan tanah liat bakar yang telah pecah dan ada pula yang relatif utuh. Temuan arkeologis tersebut terdapat pada kedalaman sekitar 1 m dari permukaan tanah, bersamaan dengan nekara dan tempayan juga ditemukan benda-benda dari besi dan timah yang telah hancur (Nitiprojo 1994: 121–22).

Di wilayah Temanggung sebenarnya sangat kaya dengan tinggalan arkeologis dari masa Hindu-Buddha. Sekurangnya terdapat 2 gugusan percandian Hindu-saiwa yang sisanya masih dapat disaksikan hingga sekarang, yaitu Candi Pringapus dan Candi Gondosuli. Selain itu juga ditemukan banyak fragmen arca, yoni, dan pecahan balok-balok batu bekas bangunan kuno yang tersebar di areal pesawahan dan tanah perkampungan. Hal itu menunjukkan bahwa ketika kebudayaan Hindu-Buddha telah berkembang di wilayah Temanggung, masyarakat masa itu masih mengenal dan menggunakan nekara dalam kehidupan mereka, mungkin digunakan dalam upacara keagamaan pemujaan kepada arwah leluhur yang telah berbaur dengan konsep pemujaan terhadap dewa-dewa India.

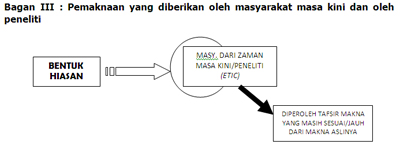

Pada bagan III berikut dijelaskan bahwa bentuk-bentuk hiasan pada nekara atau moko sebagai artefak dari masa silam dimaknai oleh masyarakat masa kini atau oleh peneliti yang melakukan telaah.

Pemaknaan tersebut dapat saja benar jika didasarkan kepada:

a.tetap terdapat kesinambungan makna dari masa silam hingga masa kini yang tersimpan dalam ingatan bersama masyarakat, ingatan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai pengetahuan komunal.

b.masih terdapat warga masyarakat masa kini yang mampu memberikan penjelasan makna terhadap bentuk hiasan pada nekara berdasarkan kerangka pemikiran kebudayaan tertentu.

c.peneliti melakukan kajian bandingan tentang bentuk hiasan yang sama yang dikenal di berbagai budaya lain diluar budaya penghasil hiasan. Bisa dipastikan maknanya masih mendekati kebenaran atau telah bergeser sangat jauh, dapat juga terjadi suatu hiasan yang sama sekali tidak dapat ditafsirkan maknanya.

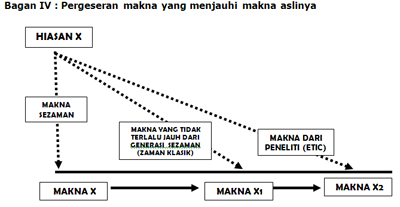

Dalam Bagan IV dijelaskan bahwa semakin jauh masa pemberian makna pada suatu hiasan, maka semakin bergeser pula ketidaktepatannya. Makna yang paling tepat adalah makna yang diberikan oleh masyarakat sezaman pada suatu hiasan, sebab makna (makna X) tersebut adalah proyeksi tepat dari bentuk hiasannya (makna emic). Kemudian makna yang diberikan oleh generasi yang berbeda zaman pembuatnya mungkin masih tepat, mungkin pula telah mengalami pergeseran atau pengembangan makna (makna X1). Adapun makna yang diberikan oleh peneliti di masa sekarang besar kemungkinan tidak tepat, ataupun jika makna itu mampu diberikan maka berdasarkan pengetahuan peneliti berkat perbandingan dengan berbagai hiasan dari berbagai masa dan etnik yang berbeda di dalam ataupun di luar Nusantara (makna etic).

Berikut dicoba upaya pemberian makna terhadap beberapa bentuk hiasan yang terdapat pada nekara atau moko berdasarkan makna yang bersinambung atau makna etic berdasarkan perbandingan dengan makna terhadap hiasan yang sama, tetapi dari lingkup budaya yang berbeda.

Hiasan burung bangau -> banyak diterakan pada nekara-nekara perunggu, burung merak digambarkan secara naturalis ataupun simbolis sebagai bentuk burung berparung lancip, bersayap menyempit dan berekor segitiga mengembang. Makna sebenarnya dari hiasan burung bangau pada nekara masih belum diketahui. Dalam kebudayaan Cina dan Taoisme, burung bangau adalah simbol dari panjang umur atau Dewa umur panjang (Hall 1995: 17).

Burung hantu -> pada nekara digambarkan sebagai burung dengan kepala membulat, figur kecil-kecil berderet pada bagian tubuh nekara. Dalam kebudayaan Cina, Jepang dan Sumeria burung hantu dipandang sebagai simbol kematian atau burung kematian, tetapi dalam kebudayaan Yunani Kuno burung hantu dihubungkan dengan Dewi Athena/Minerva sebagai simbol kebijaksanaan (Hall 1995: 37). Dalam kebudayaan Veda Kuno (India) Burung hantu (Uluka) dihubungkan dengan raksasa Rahu, Camunda dan Dewi Laksmi sebagai simbol nasib baik dan buruk (Liebert 1976: 310).

Burung Merak -> dalam ajaran Veda kuno dipandang sebagai burung keabadian, merak (Mayura) adalah vahana (kendaraan) dari dewa keremajaan abadi, yaitu Karttikeya atau Skanda (Liebert 1976: 178). Burung merak juga dihubungkan dengan pemujaan kepada matahari, karena burung itu senantiasa bernyanyi pada saat matahari terbit. Hiasan burung merak kerapkali juga terdapat di kursi singgasana para raja di Cina dan Persia, mungkin karena dipandang sebagai simbol keabadian dan kemuliaan (Hall 1995: 37). Lalu apakah makna penggambaran merak pada nekara-nekara perunggu? Hal itu sungguh sukar untuk dijawab, karena tidak ada acuan dalam kebudayaan di kawasan yang sama untuk dapat menjelaskannya. Bisa ditafsirkan bahwa pada masa silam, ketika kebudayaan Dong-son berkembang, burung merak masih dapat ditemui di hutan-hutan dekat dengan permukiman penduduk. Merak adalah burung yang indah, segala sesuatu yang indah biasanya dihubungkan dengan kekuatan adikodrati, mungkin saja merak juga dipandang sebagai burung personifikasi dari arwah nenek moyang pelindung desa.

Katak -> figur katak banyak dijumpai pada nekara tipe Heger I, hiasan katak diletakkan di bagian tepian bidang pukul nekara. Katak kemudian diartikan sebagai simbol hewan pemanggil hujan, jadi nekara dengan hiasan katak dipukul untuk upacara pemanggilan hujan (van der Hoop 1949: 218—19, Bernet Kempers 1959: 31). Katak dalam kebudayaan India Kuno dihubungkan dengan Brhaspati, dewa yang berhubungan dengan waktu (Liebert 1976: 168). Apakah benar bahwa makna hiasan katak pada nekara berhubungan dengan upacara pemanggilan hujan dalam masyarakat sezaman?, hal itu masih belum diketahui secara pasti. Hanya saja berdasarkan kenyataannya katak-katak berbunyi manakala musim penghujan datang.

Domba -> dihubungkan dengan dewa api (Agni) dalam kebudayaan Veda Kuno, dalam masa kemudian dihubungkan domba (Aja) dengan Siva dan Parvati sebagai hewan jinak peliharaan mereka (Liebert 1976: 7—8). Dalam lingkup kebudayaan Dong-son penghasil nekara belum pasti bahwa domba adalah simbol dari api, atau simbol kebaikan karena domba termasuk hewan pertama yang dapat dijinakkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnua, akan tetapi tidak ada data lain yang mendukung atau menolak tafsiran tersebut..

Gajah -> dalam ajaran Buddha adalah simbol kedaulatan, kekuasaan raja, kekuatan spiritual oleh karena itu seringkali dihubungkan dengan Buddha Sakyamuni (Hall 1995: 23). Dalam ajaran Hindu dipandang sebagai vahana Dewa Indra, sementara Indra adalah rajanya para dewa, jadi gajah adalah simbol raja. Belum dapat diketahui secara pasti makna hiasan gajah dalam kebudayaan perunggu Dong-son, mungkin juga sebagai simbol kekuatan atau kekuasaan? Gajah hidup merata di kawasan Asia Tenggara daratan dan juga di Sumatera, oleh karena itu para pembuat nekara tidak merasa asing lagi dengan hewan gajah dan akhirnya digunakan sebagai hiasan pada nekara.

Kuda -> motif hias kuda yang sedang dikendarai oleh manusia, antara lain terdapat pada nekara dari Pulau Sangeang di Utara Sumbawa. Bersama dengan kerbau dan gajah, kuda dipandang sebagai simbol hewan yang ditunggangi oleh arwah menuju alam kematian (van der Hoop 1949: 144—45). Di Toraja sampai sekarang masih dikorbankan banyak kerbau dalam upacara pemakaman di Tongkonan. Kerbau-kerbau yang baik dan besar berharga sangat mahal, kerbau-kerbau tersebut dianggap sebagai kendaran yang membawa arwah si mati menuju alam baka.

Ikan -> dalam kebudayaan Cina ikan adalah simbol dari ketekunan dan tekad yang kuat, sebab ikan bertahan hidup di jeram-jeram Sungai Huang-Ho (Hall 1995: 14). Dalam Mitologi Hindu, ikan (Matsya) adalah vahana dari dewa laut Varuna dan Dewi Gangga. Ikan juga simbol Sungai Gangga dan Yamuna. Adapun dalam agama Buddha dan Jaina, ikan adalah simbol dari kebahagiaan dan kegunaan (Liebert 1976: 176). Tafsir-tafsir makna tersebut sudah jelas berasal dari luar kebudayaan Dong-son dan Austronesia di Asia Tenggara, tentunya dalam zamannya ikan mempunyai tafsir maknanya tersendiri yang sesuai dengan pemikiran Austronesia. Bukanlah kepulauan Nusantara dikelilingi laut?, sumber rezeki utama penduduk di pantai-pantainya adalah menangkap ikan, jadi ikan adalah simbol keberuntungan dari laut. Dapat juga ditafsirkan bahwa ikan adalah simbol kekuatan supernatural di laut, sebab itu sampai sekarang banyak masyarakat pantai yang menyelenggarakan upacara sedekah laut tiap tahunnya.

Kijang -> dalam konsepsi agama Hindu, kijang dianggap sebagai simbol dari Dewa Vayu (Bayu), sebab kijang adalah vahana dari dewa angin tersebut. Di beberapa suku bangsa di Nusantara terdapat kepercayaan bahwa ujung-ujung lengkung pelangi adalah kepala kijang dengan badan bagian depan dengan 2 kakinya. Bentuk lengkung-kijang itu masih dijumpai sebagai relief di Candi Panataran, Jago dan Sukuh. Lengkung-kijang bukanlah bentuk hiasan yang datangnya dari kebudayaan India, melainkan gubahan para pemahat Jawa Kuno sendiri. Kijang dalam kebudayaan Jawa kuno menjelang masuknya Islam dipandang sebagai simbol pelangi, atau simbol tangga penghubung antara dunia manusia dan dunia dewa-dewa.

Perahu -> motif hias perahu dijumpai pula pada lukisan goa, selain sebagai penghias tubuh nekara. Hiasan perahu dalam masa prasejarah Indonesia senantiasa dihubungkan dengan konsepsi perahu arwah yang membawa arwah orang yang meninggal ke alam kematian (van der Hoop 1949: 304—7, Bernet Kempers 1959: 30, plate 17 dan 19).

Topeng -> terdapat pada moko besar dari Pejeng dan moko-moko kuno dari Pulau Alor. Wajah adalah salah satu bagian dari tubuh manusia yang dipandang mempunyai kesaktian yang berlebih (van der Hoop 1949: 100—1), oleh karena itu penggambaran wajah seperti topeng pada tubuh moko dapat dipandang sebagai pelindung moko (benda sakral) dari pengaruh kekuatan jahat.

Motif Geometris banyak dijumpai sebagai motif hias nekara dan moko, ragam hias tersebut terus bertahan hingga zaman Hindu-Buddha, zaman Perkembangan Islam di Nusantara hingga zaman sekarang ini. Ragam hias ilmu ukur sejatinya telah dikenal lama, sebelum diterakan pada benda-benda perunggu dari kebudayaan Dong-son. Ragam hias tersebut mulai dikenal dalam periode berburu dan meramu tingkat lanjut (neolitik) dan berkembang terus pada zaman perundagian (megalitik dan zaman logam).

Agaknya acuan bentuk-bentuk geometris adalah suasana alam sekitaran manusia masa prasejarah hidup. Bentuk-bentuk lingkaran mengacu kepada bulan, deretan segitiga mengacu kepada pegunungan, garis-garis sejajar dan berkelok sangat mungkin mengacu kepada keadaan sungai-sungai, bentuk-bentuk membulat, pipih, lonjong sangat mungkin mengacu kepada awan, bentuk setengah lingkaran mengacu kepada pelangi, dan lainnya.

Pada akhirnya terdapat motif hias yang sangat terkenal yang selalu ada pada bagian tengah bidang pukul nekara atau moko, yaitu motif hias matahari bersinar dengan garis-garis sinarnya. Di banyak kebudayaan di dunia, memang matahari mempunyai kedudukan penting, penggambaran matahari dianggap sebagai simbol dari dewa tertinggi, dewa pencipta, dan dipandang sebagai kekuatan supernatural yang mahatinggi.

Dalam kebudayaan Eropa, hiasan lingkaran dengan ruji-rujinya dikenal sebagai simbol matahari, dan merupakan simbol kuno yang telah ditampilkan dalam artefak-artefak dari zaman logam (van der Hoop 1949: 294). Matahari dipandang sebagai dewa cahaya, sumber kesuburan dan kehidupan, simbol kematian dan juga kebangkitan. Dewa Matahari kerapkali dipersonifikasikan sebagai lelaki, sedangkan Bulan dipersonifikasikan sebagai perempuan (Dewi Bulan). Di berbagai kebudayaan kuno di dunia, Dewa Matahari mempunyai julukannya tersendiri, misalnya disebut dengan Shamash dalam kebudayaan Mesopotamia, dijuluki Re dalam kebudayaan Mesir Kuno. Dalam kitab Rg.Veda dari India kuno Dewa Matahari mempunyai julukan yang berbeda-beda sesuai dengan perannya. Dewa itu dapat diseru dengan Mithra, Savitar, Pushan, Visnhu, dan Surya. Di Cina matahari dan bulan disimbolkan menjadi lingkaran yang terbagi dua Yin dan Yang, simbol dari para kaisar Cina, adapun di Jepang terdapat kepercayaan bahwa para kaisar adalah keturunan Dewi Matahari yang epithetnya adalah Amaterasu (Hall 1995: 109—110).

Lalu apa makna hiasan matahari pada nekara dan moko menurut orang-orang yang mendukung kebudayaan perunggu Dong-son? Hal itu sukar untuk diketahui secara pasti, hal yang jelas adalah bahwa di kawasan Asia Tenggara Matahari selalu bersinar sepanjang tahun. Matahari tetap dapat disaksikan oleh penduduk Asia Tenggara baik pada musim penghujan apalagi musim kemarau. Tentunya bagi orang-orang Austronesia yang masih hidup dalam tahapan kebudayaan perundagian, benda angkasa yang demikian itu dipandang sebagai kekuatan yang luar biasa, matahari dapat dipandang sebagai kekuatan adikodrati yang senantiasa berada di atas dan manusia-manusia berada di bawah sinarnya. Dengan demikian sudah pasti hiasan bentuk matahari menjadi hiasan sentral di titik tengah bidang pukul nekara, digambarkan garis-garis sinarnya semburat ke segala arah, menunjukkan kekuatan dahsyat dari matahari. Singkatnya dapat ditafsirkan bahwa dalam lingkup kebudayaan perunggu Dong-son terjadi pemujaan matahari, arwah nenek moyang yang telah meninggal kemudian dianggap menuju ke matahari dan menyatu dengan kekuatan matahari, sinar matahari merupakan bentuk pengawasan arwah nenek moyang tersebut kepada manusia yang masih hidup di dunia.

Matahari juga merupakan simbol kekuatan yang berada dunia atas, matahari tempat persemayaman arwah nenek moyang yang telah meninggal. Matahari sudah barangtentu lebih tinggi dari puncak-puncak gunung manapun, ke sanalah arwah nenek moyang pergi berkumpul setelah memasuki alam kematian.

IV

- Terkesan naif dan kekanak-kanakan

- Lugas dan sederhana

- Secara anatomis ada yang tidak proporsional

- Menggambarkan kehidupan sekitar dan ada pula yang berasosiasi dengan dunia supernatural

- Mengandung nilai estetik

- Tekanan pada makna bukan pada bentuknya

- “It is quite likely that Indonesian accepted the Hindu designs so readily just because they were already known to them from their own ancient culture. But this very fact can have been the cause that the meaning of one and the same, motif changed in the course of time” (1949: 10).

Demikianlah bahwa khasanah ragam hias yang berasal dari kebudayaan perunggu Dong-son telah menjadi akar dari bentuk-bentuk ragam hias Nusantara. Akar tersebut kemudian dipadukan dengan ragam hias yang bernapaskan agama Hindu-Buddha yang mulai masuk ke kepulauan Nusantara di awal tarikh Masehi. Bentuk ragam hias perpaduan itu turut memperkaya bentuk peradaban Nusantara di masa selanjutnya dalam era kebudayaan Klasik Indonesia.

Sementara itu sampai sekarang bentuk-bentuk ragam hias dari bentuknya yang paling awal dalam tataran kebudayaan Dong-son masih banyak yang terus bertahan hingga sekarang. Ragam hias itu terus digunakan sebagai motif-motif hias batik tradisional dan corak ragam hias pada kain tekstil modern. Bermacam hiasan tumpal, lingkaran, garis lurus dan lengkung, pohon hayat, perahu arwah, binatang melata, dan lainnya digunakan secara bersamaan dengan bentuk-bentuk yang berasal dari mitologi Kebudayaan India. Bentuk-bentuk hiasan khas dari masa Klasik Indonesia yang mendapat pengaruh India itu antara lain, motif burung Garuda, sayap, gajah, kereta, wayang, bunga teratai, tapak dara, hiranyagarbha, dan lain-lain.

Ketika agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara terdapat ragam hias khas yang berkenaan dengan agama itu adalah bentuk-bentuk arabesque (anyaman) dan kaligrafi huruf Arab. Sementara itu kebudayaan keraton yang telah bernapaskan keislaman masih tetap menggunakan bermacam hiasan praIslam sebagai ornament penghias. Jadi tetap ada kesinambungan penggunaan dari ragam hias dari era sebelumnya, mungkin sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penjajahan Belanda juga membawa bentuk-bentuk ragam hias yang biasanya dikenal dalam kebudayaan Eropa, antara lain bentuk mahkota, kartu remi, kumpulan senjata dan perisai, deretan pohon pinus atau cemara, bunga zaitun, dan sebagainya.

Ragam hias Indonesia modern sebenarnya adalah perpaduan bentuk hiasan yang dikembangkan, diperoleh, dan dipadukan oleh penduduk yang bermukim di kepulauan Nusantara. Beberapa bentuk ragam hias tersebut niscaya akan mempunyai kemiripan dengan ragam hias yang dikenal di beberapa negara di Asia Tenggara seperti di Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina dan penduduk asli Taiwan. Hal itu bukanlah sesuatu yang mengherankan dan juga bukan saling menyontek ide pembuatan ragam hias yang sejenis, melainkan lebih dikarenakan mempunyai akar kebudayaan sama yang berkembang di awal zaman sejarah, yaitu kebudayaan Austronesia yang menyebar ke beberapa tempat di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Bernet Kempers, A.J., 1959. Ancient Indonesian Art. Amsterdam: C.P.J.van Der Peet.

Bintarti, D.D., 1987. “Seni Hias Prasejarah: Suatu Studi Etnografi”, dalam Estetika dalam Arkeologi Indonesia, Diskusi Ilmiah Arkeologi II. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologim Nasional. Halaman 278—285.

Blust, R., 1984—85. “The Austronesian Homeland: a linguistic perspective”, Asian Perspective. 26. 1:45—68.

Hall, James, 1995.Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art. London: John Murray.

Keraf, Gorys, 1991. Penetapan Negeri Asal Bahasa-bahasa Austronesia. Pidato pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta. Rabu, 8 Mei.

Liebert, Gosta, 1976. Iconographic Dictionary of the Indian Religions. Studies in South Asian Culture, Edited for the Institute of South Asian Archaeology University of Amsterdam By J.E.van Lohuizen-De Leeuw Volume V. Leiden: E.J.Brill.

Soejono, R.P. (Editor jilid), 1984. Sejarah Nasional Indonesia I: Jaman Prasejarah di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Tanudirdjo, Daud A. & Bagyo Prasetyo, 2004. “Model “Out of Taiwan dalam Perspektif Arkeologi Indonesia”, dalam Polemik tentang Masyarakat Austronesia: Fakta atau Fiksi? Prosiding Kongres Ilmu Pengetahuan VIII, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 77—101.

Nitiprojo, Soemijati, 1994. “Nekara Perunggu dari Desa Traji, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung: Tinjauan Tipologis”, dalam Jejak-jejak Budaya: Persembahan untuk Prof.Dr.R.P.Soejono. Halaman 119—130.

Wagner, Frizt A., 1995, Indonesia: Kesenian Suatu Daerah Kepulauan. Tranlated by Hildawati Sidharta. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud.

Van Der Hoop, A.N.J.Th.a.Th., 1949. Indonesische Siermotieven, Ragam-ragam Perhiasan Indonesia, Indonesian Ornamental Design. Jakarta: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

*Makalah dipresentasikan dalam Seminar Internasional Indonesian Studies Update Seminar Series, “Mengurai Kembali Peradaban Manusia (Rethinking Human Civilization)”, FIB UI, Depok, 28—29 November 2012.

https://hurahura.wordpress.com/2012/12/27/kebudayaan-austronesia-sebagai-akar-peradaban-nusantara-ornamen-pada-nekara-dan-artefak-perunggu-lainnya/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar